Московский экономический журнал 1/2024

Научная статья

Original article

УДК 331.101.262 (571.56)

doi: 10.55186/2413046X_2023_9_1_61

СТРУКТУРА РАБОЧЕЙ СИЛЫ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)

LABOR FORCE STRUCTURE IN THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)

Попова Надежда Корниловна, кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Республики Саха (Якутия)», г. Якутск, e-mail: PopovaNadezhda77@mail.ru

Popova Nadezhda Kornilovna, Candidate of Economic Sciences, Leading Researcher, State Budgetary Institution «Arctic Research center of the Republic of Sakha (Yakutia)», Yakutsk, e-mail: PopovaNadezhda77@mail.ru

Аннотация. Структура рабочей силы не статична и развивается при перераспределении рабочей силы в пользу перспективных и капиталоемких отраслей в реальном секторе экономики. Указанный тренд характерен для Российской Федерации, в том числе ее северных регионов и арктической зоны. Региональный опыт развития структуры рабочей силы в процессе выбытия и прибытия дает возможность обосновать демографические, экономические и социальные аспекты. Они способствуют определению социально-экономических условий развития структуры рабочей силы в РС(Я). Цель исследования заключается в анализе структуры рабочей силы в Якутии. Согласно методу анализа и синтеза строения и порядка составляющих структуры рабочей силы сформулированы основные положения, изложенные в выводах исследования. При сохраняющемся различии в демографической составляющей рабочей силы в РФ, на Крайнем Севере и в Арктике, выбытие и прием рабочей силы обуславливаются экономическим состоянием предприятий. Их потребности и возможности отражаются в перераспределении низкоквалифицированной и высококвалифицированной рабочей силы, их миграции и эмиграции. Новизной исследования является обоснованный тезис о малоэффективности социально-экономической и демографической политики в районах Крайнего Севера и в Арктической зоне РФ, отражаемой на проблемах развития структуры рабочей силы в северном регионе. Представлены выводы о причинах выбытия рабочей силы в РС(Я), о многолетнем обновлении кадрового состава в республике и в ее арктической зоне.

Abstract. The structure of the labor force is not static and develops with the redistribution of labor in favor of promising and capital-intensive industries in the real sector of the economy. This trend is typical for the Russian Federation, including its northern regions and the Arctic zone. Regional experience in the development of the labor force structure in the process of departure and arrival makes it possible to substantiate demographic, economic and social aspects. They contribute to determining the socio-economic conditions for the development of the labor force structure in the Republic of Sakha (Yakutia). The purpose of the study is to analyze the structure of the labor force in Yakutia. According to the method of analysis and synthesis of the structure and order of the components of the labor force structure, the main provisions set out in the conclusions of the study are formulated. With the continuing difference in the demographic component of the labor force in the Russian Federation, in the Far North and in the Arctic, the retirement and admission of labor is accompanied by the economic condition of enterprises. Their needs and opportunities are reflected in the redistribution of low-skilled and highly skilled labor, their migration and emigration. The novelty of the study is a well-founded thesis about the ineffectiveness of socio-economic and demographic policy in the Far North and in the Arctic zone of the Russian Federation, reflected in the problems of the development of the labor force structure in the northern region. Conclusions are presented on the reasons for the retirement of labor in the Republic of Sakha (Yakutia), on the long-term renewal of personnel in the republic and in its Arctic zone.

Ключевые слова: структура, рабочая сила, трудовой договор, средства труда, рабочее место, миграция, урбанизация, дефицит кадров, списочная численность работников, пенсия

Keywords: structure, labor force, employment contract, means of labor, workplace, migration, urbanization, shortage of personnel, list number of employees, pension

Введение

В научной статье представлен анализ структуры рабочей силы в Якутии и определены социально-экономические тенденции, влияющие на ее развитие. Они характерны в целом для Российской Федерации, а также для районов Крайнего Севера и Арктической зоны РФ.

В анализе структуры рабочей силы с исследованием ее демографического и экономического состава, отражается перераспределение рабочей силы в пользу перспективных и капиталоемких отраслей в реальном секторе экономики. Наблюдается смена неквалифицированного труда квалифицированным. Рассмотрены причины снижения рабочей силы в северных регионах РФ и в Арктической зоне РФ. Проанализированы факторы, влияющие на их выбытие.

Обзор литературы

Согласно определению структуры, чей генезис от латинского слова ««structura» подразумевает строение, расположение и порядок, представляет собой совокупность устойчивых связей объекта, с обеспечением его целостности и тождественности самому себе.

В процессе исследования структуры рабочей силы целесообразно отметить, что на четыре фазы воспроизводства рабочей силы, предусматривающих производство, распределение, обмен, потребление рабочей силы, оказывает влияние структура хозяйственной системы страны. Например, закономерное увеличение доли обрабатывающей промышленности с преобладанием наукоемких технологий с выдвижением определенных требований не только к качеству, но и к структуре рабочей силы [4].

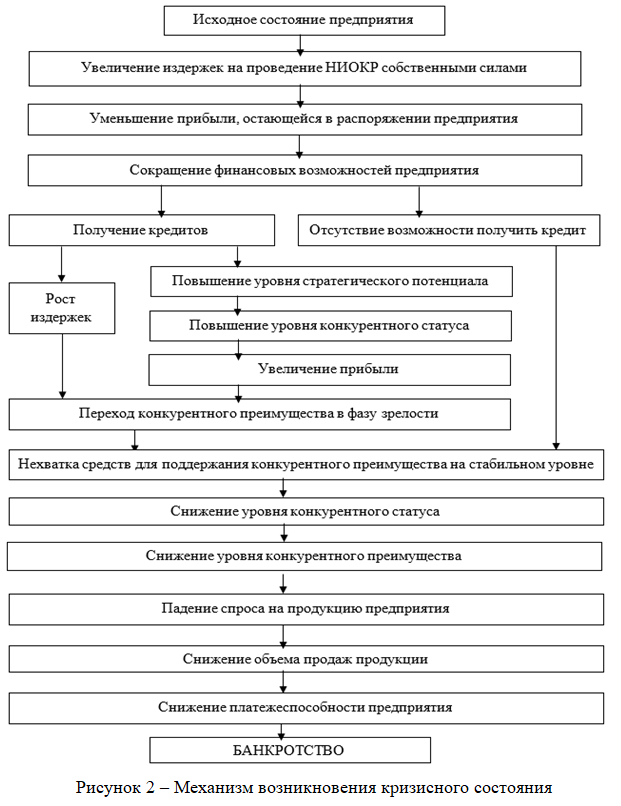

Структура рабочей силы не статична и находится в постоянной динамике, выражается в движении рабочей силы, что подразумевается в ее выбытии и прибытии. Выбытие, как и высвобождение рабочей силы, сопряжено с движением рабочей силы. Для выбытия рабочей силы характерны естественные и иные причины, когда помимо естественной убыли населения, наблюдается выход на пенсию, в связи с учебой, службой в армии, миграцией населения и рабочей силы [17]. К выбывшим из состава рабочей силы относятся трудоспособные граждане, не отвечающие признакам безработных, так как у них отсутствует работа, но они не занимаются ее поиском или не готовы приступить к ней. У них не учитывается трудовой и страховой стаж.

Высвобождение рабочей силы осуществляется в следующих процессах: сокращении объемов производства, реорганизации, совершенствовании системы управления, прекращении (сокращении) финансирования, совершенствовании производства или организация труда, изменении формы собственности, конверсии, банкротстве [17].

К списочному составу работников относятся лица, заключившие трудовой договор за исключением внешних совместителей и их расчет производится по табелям учета рабочего времени.

Для органического развития средств труда требуется воспроизводство рабочей силы [2]. Указанное условие может быть реализовано по результатам комплекса социально-экономических мер, предусматривающих развитие транспортной инфраструктуры, местного производства и инвестиций в основной капитал.

В последние годы для российской экономики характерно снижение безработицы и увеличение числа рабочих мест, что связано с предложением на рынке труда и уменьшением конкуренции за рабочие места. Складывается социально-экономическая ситуация из-за несоответствия спроса на рабочую силу с ее предложением. В этом плане, индикатором является структурная безработица с определением резерва роста эффективности процесса согласования спроса на рабочую силу и ее предложения [6]. Более того, важен выход из тени неформального сектора занятости с легализацией доходов и стимулированием их налогообложения.

Помимо них сохраняет свою актуальность проблема перехода носителей рабочей силы из одной отрасли в другую. Отечественный опыт свидетельствует об «увеличении числа работников, оставивших работу в одной отрасли, что не привело к снижению числа вакансий, заявленных другими отраслями, … о невысокой межотраслевой мобильности работников» [1]. С усилением роли социальных институтов дается наемному работнику возможность получить доступ к квалифицированному труду, качественному образованию, медицинской помощи и пенсионному страхованию [11].

На фоне перепроизводства специалистов с высоким образованием и соответствующей оплатой труда, сохраняется дефицит кадров в отраслях с более низкой заработной платой при требованиях к профессиональной квалификации сотрудников [1]. Более того, наблюдается существенный дисбаланс между профессиональной и образовательной структурами занятости из-за нехватки рабочих мест, низкого качества образования, высоких требований к профессии, нисходящей мобильности с возрастом [8].

Методология исследования

Методом исследования является анализ и синтез, позволяющий уделить внимание составляющим структуры рабочей силы, в том числе движению рабочей силы. Он дает возможность определить социально-экономические тенденции, характерные для структуры рабочей силы в Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, в Арктической зоне РФ, в Республике Саха (Якутия). Их взаимосвязь подразумевает выявление экономических процессов на рынке труда.

Важно отметить, что при расчете численности рабочей силы до 2017 г. учитывались показатели о населении в возрасте 15-72 лет, а после 2017 г. — в возрасте 15 лет и старше. Перечисленные критерии рассматриваются в процессе анализа занятых и безработных среди лиц старше трудоспособного возраста.

Результаты

В процессе исследования структуры рабочей силы следует уделить внимание демографической составляющей, а именно естественному движению населения с учетом внешнего фактора, когда в следствие пандемии Covid-19 в РС(Я) естественный прирост на 1000 человек населения в 2021 г. составил 1,6 по сравнению с 4,1 в 2020 г. и 5,4 в 2019 г. [3].

Однако, на фоне оптимистичных показателей по результатам двух переписей населения, а именно ВПН-2010 и ВПН -2020, в РС(Я) с повышением численности населения с 958 528 человек до 995 686 человек, т.е. 3,9 %, за 2000-2022 гг. наблюдался рост численности рабочей силы с 485,1 тыс. человек до 502,8 тыс. человек или на 3,5 % [19, 20].

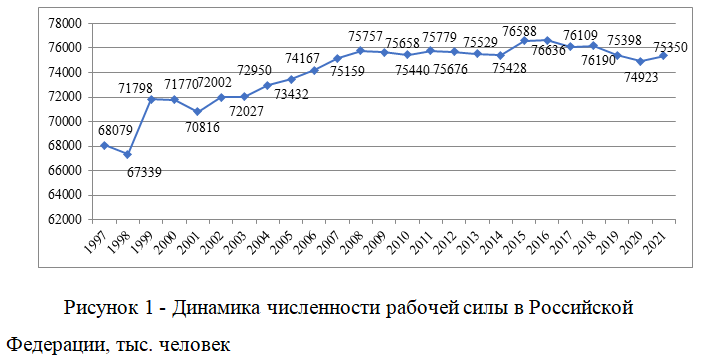

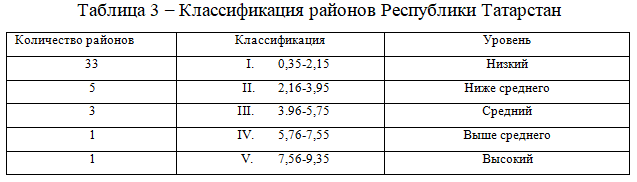

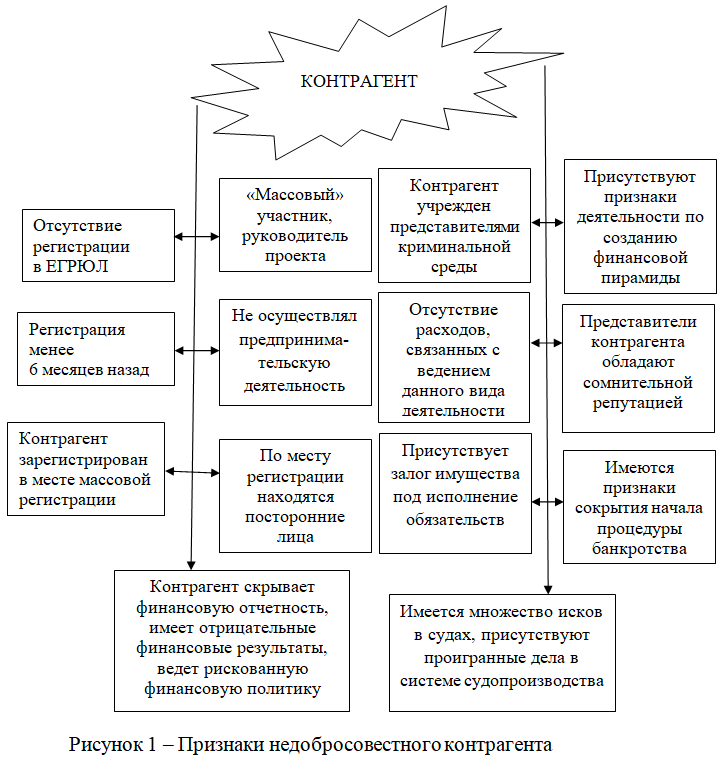

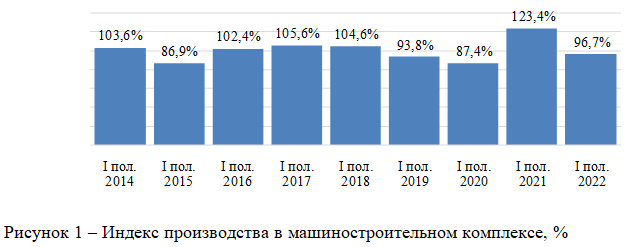

В соответствии с анализом демографической составляющей структуры рабочей силы, в Российской Федерации их численность в 2021 г. равнялась 75 350 тыс. человек против 68 079 тыс. человек – за 1997 г. Максимальный рост рассматриваемого показателя на уровне 76 636 тыс. человек приходился на 2016 г. Следовательно, представленная цикличность связана с влиянием демографических и экономических условий, миграции и эмиграции населения на развитие рабочей силы (рисунок 1) [9,10].

С возвращением в 2014 г. Крыма в состав Российской Федерации, ее демографическая ситуация улучшилась и положительно отразилась на численности рабочей силы, что видно по данным за 2016 г. В последствии, пандемия Covid-19 сгладила данную тенденцию в демографическом составе рабочей силы.

Далее, с вхождением четырех новых регионов в состав РФ по состоянию на 30 сентября 2022 г. (Донецкая народная республика, Луганская народная республика, Запорожская область, Херсонская область), также имел место рост численности населения РФ до 150,2 млн. человек, а значит и ее рабочей силы [12]. Однако, произошедшая в течение 2022 г. эмиграция определенных лиц трудоспособного возраста за пределы РФ с последующим возвращением обратно, может скорректировать структуру занятости по отраслям экономики в российских регионах. Дальнейшая миграция рабочей силы в Россию поспособствует конкуренции за рабочие места в ее центральных регионах.

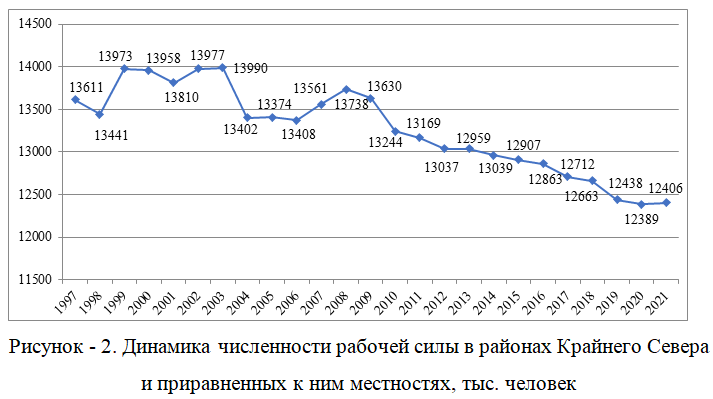

Для районов Крайнего Севера характерна иная картина, где на фоне роста численности рабочей силы в российских регионах, рассматриваемый показатель снизился (рисунок 2).

Важно отметить, что после 2008 г. для 20 северных регионах РФ было характерно убывание численности рабочей силы. Так, за период с 1997 г. по 2021 г. в Республике Карелия их численность уменьшилась на 94 тыс. человек, Республике Коми – 207, Республике Саха (Якутия) – 7, Камчатском крае – 50, Красноярском крае – 82, Хабаровском крае – 62, Архангельской области – 185, Иркутской области – 143, Магаданской области – 49, Мурманской области – 150, Сахалинской области – 59, Ненецком а.о. -2, Чукотском а. о. – 27, Ямало-Ненецком а.о. – 6, Республике Алтай – 9, Республике Бурятия – 10, Забайкальском крае – 69, Пермском крае – 189, Приморском крае – 103, Амурской области – 109 [9,10].

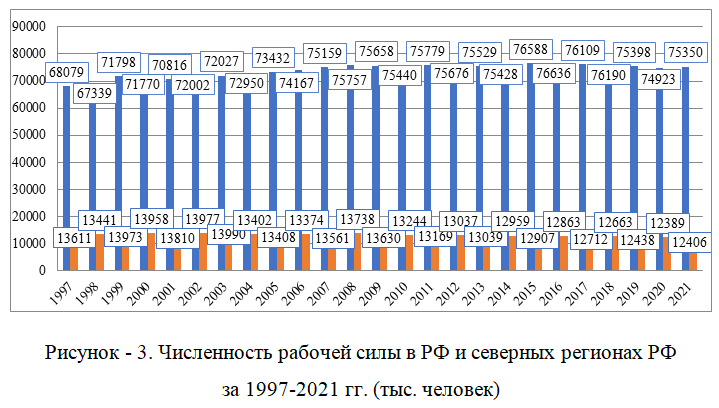

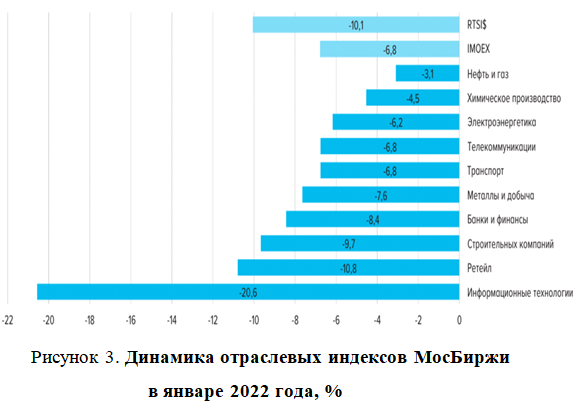

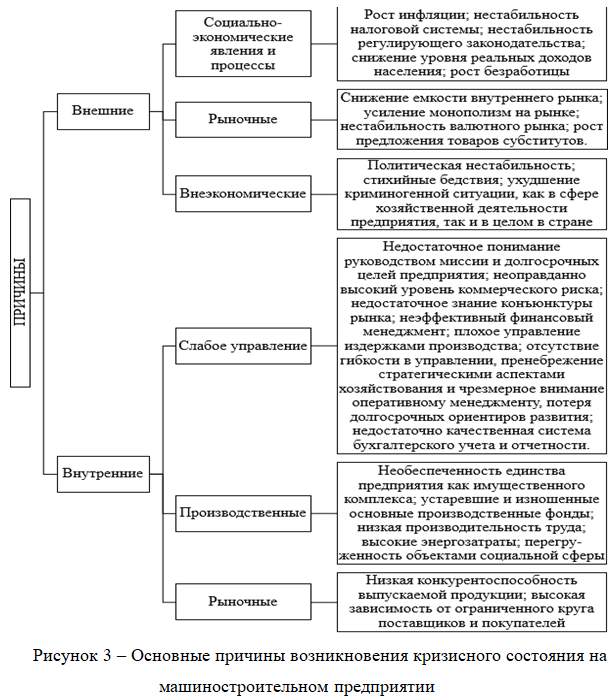

В течение рассматриваемого периода с 1997 г. по 2021 г. рост численности рабочей силы сохранялся в 4 северных регионах РФ: в Республике Тыва на 7 тыс. человек, Ханты-Мансийском а.о. – на 173 тыс. человек, Томской области – на 49 тыс. человек, Тюменской области – на 169 тыс. человек [9,10]. Подобное многообразие наблюдалось в результате реализуемых экономических проектов и сохраняющейся территориальной дифференциации по уровню и качеству жизни населения. Тем не менее, в Республике Тыва рост численности рабочей силы происходил на фоне низкого рейтинга уровня и качества жизни населения. Важно отметить, что в 20 перечисленных северных регионах РФ снижению численности рабочей силы поспособствовала вынужденная роль периферии, определяемая не только экономическими, но и социальными последствиями. Они связаны с оттоком высококвалифицированных специалистов и изменением структуры ВРП. Сохраняющаяся проблема низкооплачиваемых рабочих мест также определяет текучесть кадров (рисунок 3).

В 9 арктических регионах РФ в 2021 г. численность рабочей силы достигла 3 981 тыс. человек по сравнению с 4 741 тыс. человек в 1997 г. и причиной их убывания является малоэффективная социально-экономическая и демографическая политика в Арктической зоне РФ [9,10].

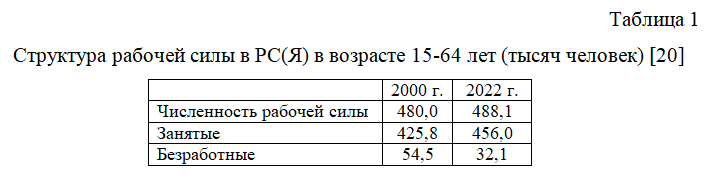

В таблице 1 региональная структура рабочей силы отображает рост ее численности на 1,8 %, с увеличением доли занятых с 88,7 % в 2000 г. до 93,4 % в 2022 г., при снижении доли безработных с 11,3 % до 6,6 % за анализируемый период. Концентрация занятых и безработных в городской среде определена влиянием урбанизации и потреблением материальных благ и услуг, не доступных для сельской местности. При дальнейшей урбанизации населения в условиях Крайнего Севера и вечной мерзлоты могут возникнуть закономерные вопросы о выживании села, так как в 2022 г. на долю городов Якутии приходилось 71,5 % от числа занятых и 61,2 % от числа безработных [20].

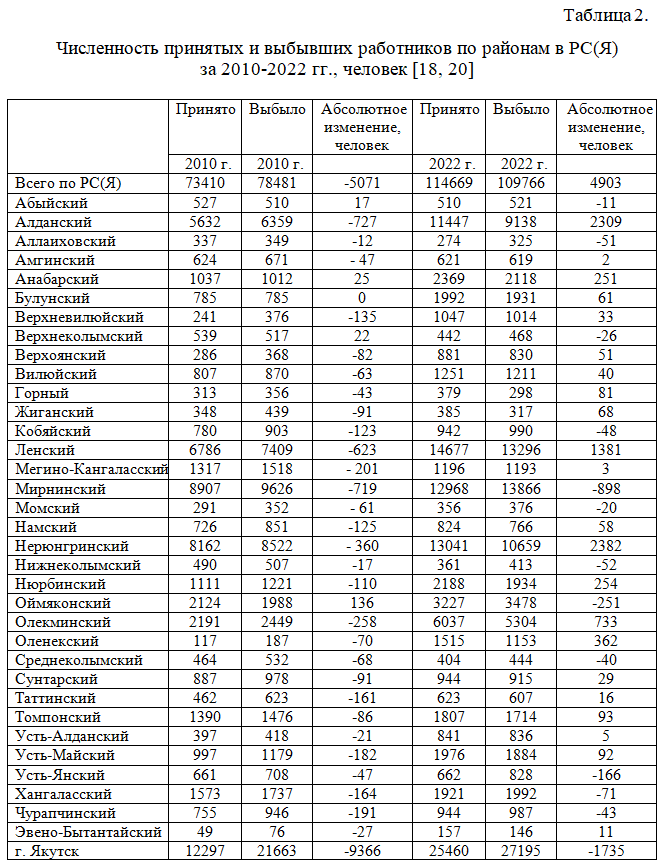

В РС(Я) анализ принятых работников показывает, что за 2010-2022 гг. наблюдался рост принятых работников на 56,2 % и выбывших – на 39,8 %. Если в 2010 г. численность выбывших работников превышала принятых на 5071 человек, то в 2022 г. сложилась иная картина, когда численность принятых работников на 4903 человек стало больше выбывших. Следовательно, за анализируемый 12 летний период в Якутии произошел переход от дефицита кадров к их обновлению. Преобладание выбытия работников связано с сокращением производственной деятельности, проблемами с оплатой труда и с социальным пакетом. В РС(Я) в среднесписочной численности работников доля принятых достигла уровня 35,1 % в 2022 г. против 24,7 % в 2010 г. Указанный рост определен увеличением затрат на обучение новых сотрудников. За 2010-2022 гг. в Якутии доля выбывших работников в списочной численности работников увеличилась с 26,4 % до 33,6 %.

Согласно таблице 2, по сравнению с 2010 г., когда в РС(Я) число выбывших работников превысило число принятых специалистов на 6,9 %, в 2022 г. число принятых работников оказалось больше выбывших специалистов на 4,3 %.

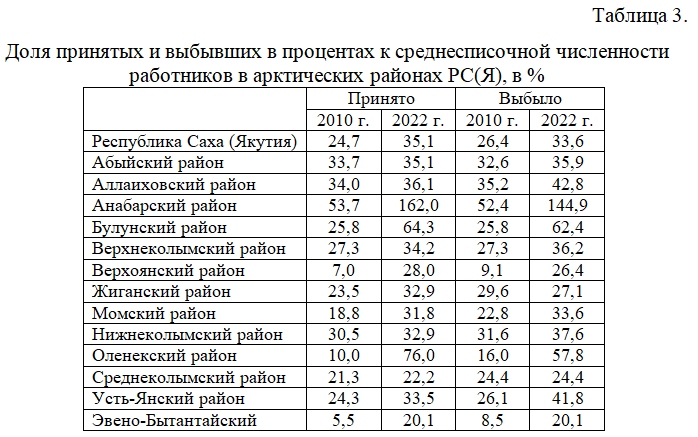

Исследования показывают, что с учетом реализуемых экономических проектов в арктической зоне РС(Я), более активно происходит прием новых сотрудников с оформлением трудовых договоров. Если в 2010 г. в РС(Я) было принято 24,7 % и в АЗ РС(Я) -24,3 %, то в 2022 г. в РС(Я) их стало 35,1 % и в АЗ РС(Я) – 46,8 % [18, 20].

При выбытии рабочей силы также учитывается половозрастные коэффициенты смертности населения в трудоспособном возрасте отдельно для мужчин и женщин. Демографические последствия Covid-19 оказали влияние на возрастные коэффициенты смертности. Так, в РС(Я) средний возрастной коэффициент смертности у мужчин трудоспособного возраста в 2021 г. достиг 8,2 по сравнению с 7,4 в 2018 г., у женщин: в 2018 г. — 2,5 и в 2021 г. – 3 [3]. В возрастной период с 15 до 19 лет и с 65 до 69 лет у мужчин и женщин коэффициент смертности различался в разы.

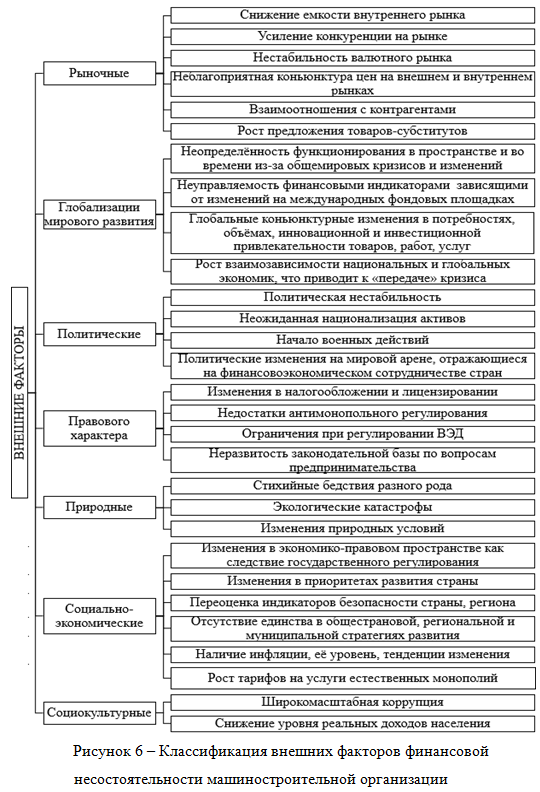

Важно отметить, что процесс выбытия работников в процентах к среднесписочной численности работников в 2022 г. в РС(Я) составил 35,1 %, а в арктической зоне РС(Я)- 45,5 %. На выбытие работников влияет естественный фактор, а именно смертность населения, которая в арктической зоне РС(Я) за 2010 -2021 гг. уменьшилась на 7,6 % на фоне роста смертности в Якутии на 12,1 % [16]. Немаловажная роль отведена экономике предприятий, влияющая на выбытие работников, при снижении числа организаций в РС(Я) за 2010-2021 гг. на 15,3 % и в арктической зоне РС(Я) на 17,2 %.

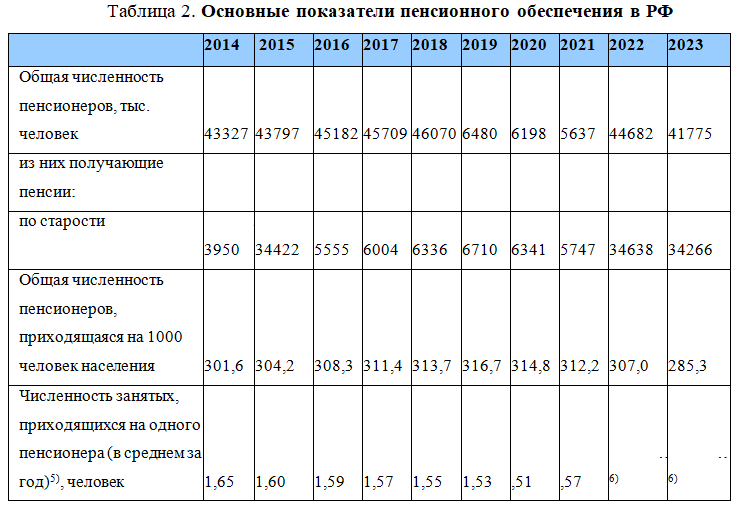

Помимо вышеперечисленных процессов, связанных с выбытием рабочей силы, важно отметить о выходе на пенсию. Так, с повышением пенсионного возраста, с 2015 г. по 2021 г. численность пенсионеров, состоящих на учете в системе Отделения Пенсионного фонда РФ по РС(Я), повысилась с 268,3 тыс. человек до 272,4 тыс. человек или на 1,5 % [13]. Кроме того, к выбытию рабочей силы относится учеба. Например, в Якутии численность студентов, обучающихся очно по программам бакалавриата, специалиста, магистратуры в 2021/2022 гг. достигла 14,7 тыс. человек против 15,4 тыс. человек в 2015/2016 гг. [13].

Более того, в процессе исследования рабочей силы, в структуре занятости важно обратить внимание на наемных работников с деятельностью, осуществляемой согласно трудовому договору и установленным набором правил. Собственностью работодателя являются оборудование, помещение и прочие основные фонды. В соответствии с трудовым договором наемные работники «получают оговоренную при найме оплату наличными деньгами или натурой (питание, предоставление жилья и т.п.)» [8]. Согласно статистическим данным, в РС(Я) численность наемных работников в 2022 г. равнялась 423,5 тыс. человек против 430,9 тыс. человек в 2014 г. [18, 20].

Другая категория -лица, работающие не по найму, являющихся самозанятыми. Их доход зависим от результатов деятельности по производству товаров и услуг. В эту группу входят следующие категории: лица, работающие на индивидуальной основе; работодатели; неоплачиваемые работники семейных предприятий; члены коллективных предприятий [8]. В Якутии их численность достигла 35,5 тыс. человек в 2022 г. по сравнению с 23,4 тыс. человек в 2014 г. [18,20].

По своей сути, сегмент занятости чувствительно реагирует на экономические изменения с расширением в периоды высокой безработицы и сжатием по мере восстановления экономического роста [8]. Они выражаются в виде низкого платежеспособного спроса населения из-за сокращения их реальных доходов, а также банкротства мелких фирм и приостановки функционирования крупных предприятий [7].

На фоне автоматизации технологических операций в различных отраслях экономики, происходит оптимизация технологического и управленческого процессов.

По мнению автора, с учетом норм призыва в Армию РФ, установленных Указами Президента РФ [5], в период СВО для обеспечения производственно-хозяйственной деятельности в тылу становится актуальным вопрос сбережения и материального стимулирования высококвалифицированной рабочей силы, чья деятельность связана с высокими технологиями, так же затрагивающих ВПК и ОПК, отечественной продукции двойного назначения.

Тем не менее, наблюдается сокращение востребованности профессий в одних отраслях, при востребованности профессий в здравоохранении, фармацевтике, инженерным и техническим направлениям, требующих знаний по математике.

Выводы

По результатам анализа структуры рабочей силы, принятых и выбывших из рабочей силы в Республике Саха (Якутия), автором сформулированы следующие выводы:

- в северных регионах РФ и в Арктической зоне РФ наблюдалось снижение численности рабочей силы;

- в РС(Я) на выбытие работников оказывали влияние смертность населения, сокращение производственной деятельности, сложности в развитии транспортной инфраструктуры, местного производства и ограниченные инвестиции в основной капитал;

- в РС(Я) при росте численности рабочей силы имел место переход от дефицита кадров к их обновлению;

- в Арктической зоне РС(Я) активнее происходил процесс приема новых сотрудников с оформление трудового договора;

- в РС(Я) при снижении численности наемных работников становится больше самозанятых.

Список источников

- Ахундова О.В., Коровкин А.Г., Королев И.Б., Подорванова Ю.А. Безработица, на российском рынке труда: отраслевой аспект. //Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2004. Т.2. -С.505-526.

- Беляев В.И., Кузнецова О.В. Прекариат и эрозия процесса воспроизводства рабочей силы: содержание проблемы, методология исследования, результаты //Экономика. Профессия. Бизнес. -2020. -№4.-С.25-33.

- Демографический ежегодник Республики Саха (Якутия): Статистический сборник / Саха (Якутия) стат. -Я., 2022. – 267 с.

- Егорченко Т.И. Аналитический обзор динамики и структуры рабочей силы Российской Федерации //Теория и практика экономики и предпринимательства. XVI Всероссийская с международным участием научно-практическая конференция. Под редакцией Н.В. Апатовой. 2019. -С.166 -169.

- Киселев М. Как менялась численность призыва в ВС РФ. / М. Киселев. – Текст. -электронный // ТАСС -ДОСЬЕ: [сайт]. -2023.- 31 марта. URL: https:// Как менялась численность призыва в ВС РФ (tass.ru) (дата обращения – 30.11.2023 г.)

- Коровкин А.Г., Долгова И.Н., Единак Е.А., Королев И.Б. Согласование спроса на рабочую силу и ее предложения на региональных рынках труда: опыт анализа и моделирования //Научные труды: Институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2012. Т.10. — С.319 — 343.

- Наделяева А.Г. Вторичная занятость в механизме функционирования рынка труда //Вестник Омского университета. Серия: Экономика. -2004. -№3.-С.49-55.

- Профессии на российском рынке труда [Текст]: аналит. докл. НИУ ВШЭ / отв. ред. Н. Т. Вишневская; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. — 159 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2004: Стат. сб. / Росстат. -М., 2004. – 966 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2022: Стат. сб. /Росстат. -М., 2022. – 1122 с.

- Роик В.Д. Труд, его эволюция и перспективы //Народонаселение. -2018. -Т.21. -№1. -С.97-98.

- Сколько население России на 2023 с новыми регионами. -Текст: электронный // Answersearch.ru. [сайт]. -2023. -19 июля. — URL: https:// Сколько население России на 2023 с новыми регионами — answersearch.ru (дата обращения -29.11.2023 г.)

- Социальное положение и уровень жизни населения Республики Саха (Якутия): Статистический сборник / ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия). -Я., 2022. – 310 с.

- Статистический ежегодник Республика Саха (Якутия): Стат. сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Я., 2017. – 704 с.

- Статистический ежегодник Республика Саха (Якутия): Стат. сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Я., 2018. – 652 с.

- Статистический ежегодник Республика Саха (Якутия): Стат. сборник / Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Республике Саха (Якутия). – Я., 2022. – 542 с.

- Топилин А.В. Выбытие и высвобождение рабочей силы: масштабы, факторы и социально-экономические последствия // Сборник научных трудов ИМЭИ. -2015. -№1. -С.194- 233.

- Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): Статистический сборник / ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия). -Я., 2015. – 257 с.

- Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): Статистический сборник/ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия). -Я., 2018. -270 с.

- Труд и занятость в Республике Саха (Якутия): Статистический сборник / ТО ФСГС по Республике Саха (Якутия). -Я., 2023. – 324 с.

References

- Akhundova O.V., Korovkin A.G., Korolev I.B., Podorvanova Yu.A. Unemployment in the Russian labor market: sectoral aspect. //Scientific works: Institute of National Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences. 2004. T.2. -P.505-526.

- Belyaev V.I., Kuznetsova O.V. Precariat and erosion of the labor force reproduction process: content of the problem, research methodology, results // Economics. Profession. Business. -2020. -No. 4.-P.25-33.

- Demographic yearbook of the Republic of Sakha (Yakutia): Statistical collection / Sakha (Yakutia) stat. -Ya., 2022. – 267 p.

- Egorchenko T.I. Analytical review of the dynamics and structure of the labor force of the Russian Federation //Theory and practice of economics and entrepreneurship. XVI All-Russian scientific and practical conference with international participation. Edited by N.V. Apatova. 2019. -P.166 -169.

- Kiselev M. How the number of conscripts in the RF Armed Forces changed. / M. Kiselev. — Text. -electronic // TASS DOSSIER: [website]. -2023.- March 31. URL: https:// How the number of conscripts in the RF Armed Forces changed (tass.ru) (date of access – November 30, 2023)

- Korovkin A.G., Dolgova I.N., Edinak E.A., Korolev I.B. Coordination of demand for labor and its supply in regional labor markets: experience of analysis and modeling // Scientific works: Institute of National Economic Forecasting of the Russian Academy of Sciences. 2012. T.10. — P.319 — 343.

- Nadelyaeva A.G. Secondary employment in the mechanism of functioning of the labor market // Bulletin of Omsk University. Series: Economics. -2004. -No. 3.-P.49-55.

- Professions on the Russian labor market [Text]: analyst. report National Research University Higher School of Economics / resp. ed. N. T. Vishnevskaya; National research University Higher School of Economics. — M.: Publishing house. House of the Higher School of Economics, 2017. — 159 p.

- Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2004: Stat. Sat. / Rosstat. -M., 2004. – 966 p.

- Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2022: Stat. Sat. /Rosstat. -M., 2022. – 1122 p.

- Roik V.D. Labor, its evolution and prospects // Population. -2018. -T.21. -No. 1. -P.97-98.

- What is the population of Russia in 2023 with new regions. -Text: electronic // Answersearch.ru. [website]. -2023. -July 19. — URL: https:// What is the population of Russia in 2023 with new regions — answersearch.ru (access date: November 29, 2023)

- Social status and standard of living of the population of the Republic of Sakha (Yakutia): Statistical collection / TO FSGS for the Republic of Sakha (Yakutia). -Ya., 2022. – 310 p.

- Statistical yearbook of the Republic of Sakha (Yakutia): Stat. collection / Territorial body of the Federal State Statistics Service for the Republic of Sakha (Yakutia). – Ya., 2017. – 704 p.

- Statistical yearbook of the Republic of Sakha (Yakutia): Stat. collection / Territorial body of the Federal State Statistics Service for the Republic of Sakha (Yakutia). – Ya., 2018. – 652 p.

- Statistical yearbook of the Republic of Sakha (Yakutia): Stat. collection / Territorial body of the Federal State Statistics Service for the Republic of Sakha (Yakutia). – Ya., 2022. – 542 p.

- Topilin A.V. Retirement and release of labor: scale, factors and socio-economic consequences // Collection of scientific works of IMEI. -2015. -No. 1. -P.194- 233.

- Labor and employment in the Republic of Sakha (Yakutia): Statistical collection / TO FSGS for the Republic of Sakha (Yakutia). -Ya., 2015. – 257 p.

- Labor and employment in the Republic of Sakha (Yakutia): Statistical collection/TO FSGS for the Republic of Sakha (Yakutia). -Ya., 2018. -270 p.

- Labor and employment in the Republic of Sakha (Yakutia): Statistical collection / TO FSGS for the Republic of Sakha (Yakutia). -Ya., 2023. – 324 p.

Для цитирования: Попова Н.К. Структура рабочей силы в Республике Саха (Якутия) // Московский экономический журнал. 2024. № 1. URL: https://qje.su/ekonomicheskaya-teoriya/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-1-2024-61/

© Попова Н.К., 2024. Московский экономический журнал, 2024, № 1.