PDF-файл статьи

Научная статья

Original article

УДК 338.23

doi: 10.55186/2413046X_2023_9_1_24

ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС СССР В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЕГО БЕЗОПАСНОСТИ, РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ И ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ В ГОДЫ ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ

THE MILITARY-INDUSTRIAL COMPLEX OF THE USSR IN ENSURING ITS SECURITY AND DEVELOPMENT ECONOMY AND FOREIGN TRADE DURING THE COLD WAR

Добровольский Леонид Валерьевич, аспирант, Дипломатическая академия МИД России, E-mail: dobrovolsky.l@mail.ru

Dobrovolsky Leonid V., PhD student. Diplomatic Academy of the Russian Foreign Ministry, E-mail: dobrovolsky.l@mail.ru

Аннотация. В статье исследованы подходы и методы создания, развития, использования и управления в мирное и военное время государственной системой военно-промышленных производств СССР, с 1961 г. именуемой военно-промышленным комплексом. Обобщены и представлены в табулированной форме результаты производственной деятельности мобилизованной советской промышленности по выпуску военной продукции в годы Великой Отечественной войны и организация возвращения промышленных предприятий к традиционным профилям гражданских производств с ее окончанием. Показана динамика сокращения объемов финансирования производства военной продукции после окончания войны и увеличения плановых заданий на выпуск продукции гражданского и двойного назначения. Представлены сравнительная с США динамика военных расходов в годы холодной войны и предпринимаемые руководством страны усилия по их сокращению и формированию программ социально-экономического развития страны. Приведены обобщенные результаты непосредственного участия организаций и отраслей военно-промышленного комплекса в развитии внешней торговли и экономики страны, а также деструктивные для сферы ВПК последствия распада СССР и начального этапа перехода страны к рыночной экономике.

Abstract. The article examines the approaches and methods of creation, development, use and management in peacetime and wartime of the state system of military-industrial production of the USSR, since 1961 called the military-industrial complex. The results of the production activity of the mobilized Soviet industry for the production of military products during the Great Patriotic War and the organization of the return of industrial enterprises to the traditional profiles of civilian production with its completion are summarized and presented in tabulated form. The dynamics of reducing the volume of financing for the production of military products after the end of the war and increasing the planned tasks for the production of civilian and dual-use products are shown. The article presents the dynamics of military spending compared with the United States during the Cold War and the efforts made by the country’s leadership to reduce them and form programs for the socio-economic development of the country. The generalized results of the direct participation of organizations and branches of the military-industrial complex in the development of foreign trade and the country’s economy, as well as the destructive consequences for the military-industrial complex of the collapse of the USSR and the initial stage of the country’s transition to a market economy are presented.

Ключевые слова: формирование и развитие военно-промышленного комплекса СССР, производственная деятельность советской промышленности в годы Великой Отечественной войны, функционирование советского ВПК в годы холодной войны

Keywords: formation and development of the military-industrial complex of the USSR, the production activity of Soviet industry during the Great Patriotic War, the functioning of the Soviet military-industrial complex during the Cold War

Введение. В условиях генерируемого США и ЕС открытого противодействия Российской Федерации ведением против нее необъявленной гибридной войны и установлением нескончаемого потока санкционных ограничений все более актуализируется необходимость расширения диапазона и повышения эффективности участия российского оборонно-промышленного комплекса в обеспечении национальной безопасности страны в контексте развитии ее внешней торговли, экономики и международного научно-технического сотрудничества. Все это обусловливает необходимость всестороннего исследования, изучения и использования в практической деятельности положительного опыта развития и функционирования интегрированных в единую государственную макросистему военно-промышленных производств СССР, в 1961 г. получившей официальное наименование «Военно-промышленный комплекс» (далее – ВПК), как основы формирования российского оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК).

Целью данной работы является исследование подходов и методов формирования интегрированных в единую государственную систему военно-промышленных производств СССР и организации их функционирования в интересах обеспечения безопасности, развития внешней торговли и экономики страны.

Объектом и предметом исследования соответственно являются ВПК СССР как военно-экономическая макросистема и его участие в обеспечении безопасности, развитии внешней торговли и экономики государства.

Научную новизну составляет формирование новой системы знаний о создании и организации функционирования советского ВПК в предвоенный, военный и послевоенный периоды развития страны в интересах обеспечения ее безопасности и социально-экономического развития в реальных для тех периодов условиях развития международной обстановки и ведения странами НАТО холодной войны против СССР.

Научно-методологическую основу исследования составляет совокупность общенаучных методов, включающих анализ и синтез, сравнение и обобщение, индукцию и дедукцию, обеспечивших всестороннее рассмотрение подходов и методов формирования, организации функционирования и использования потенциала советского ВПК для решения задач обеспечения безопасности и развития экономики и внешнеторговой деятельности страны.

Основная часть исследования. На всех этапах развития России важнейшим инструментом обеспечения ее национальной безопасности, защиты суверенитета и территориальной целостности являлась совокупность военно-промышленных производств, интегрированных в единую систему, создание, развитие и обеспечение функционирования которой осуществлялось в соответствии с реализацией вырабатываемой в эти периоды наиболее оптимальной и эффективной для достижения в конкретных исторических условиях указанных целей государственной военно-экономической политики.

В частности, в Российской империи наиболее интенсивное создание и развитие военно-промышленных производств было организовано при императоре Петре I. Создание им новой, основанной на рекрутской повинности армии и военно-морского флота, потребовало для их оснащения вооружением и всеми видами военного имущества форсированного создания и развития широкой сети специализирующихся на производстве такой продукции казенных и частновладельческих промышленных предприятий (мануфактур), общая численность которых к 1725 г. в сравнении с 1702 г. возросла более чес в 10 раз и составила 220 таких предприятий. Это не только обеспечило создание в экономике Российской империи мощной и эффективной военно-технической составляющей, полностью удовлетворяющей потребности российской армии и военно-морского флота в отечественном вооружении и других видах военной продукции как ключевого фактора достижения победы в Северной войне со Швеций (1701-1721 гг.), но и послужило общей материальной промышленной основой для последующего экономического развития страны [9,23].

Другие мощные усилия к интенсивному развитию военно-промышленного сектора экономики Российской империи были предприняты и реализованы в период ее общего индустриального подъема (1861–1913 гг.), в процессе которого с учетом опыта ряда военных компаний (Крымская война 1853–1856 гг., Русско-турецкая война 1887–1888 гг., Русско-Японская война 1904–1905 гг.) основные усилия были направлены на развитие и совершенствование отечественной военно-промышленной базы, обеспечивающей производство для оснащения армии и флота современного для того периода вооружения и военной техники, а также на создание целого ряда новых для отечественной экономики отраслей автомобиле- и самолетостроения, точного машиностроения, производства двигателей внутреннего сгорания, химической промышленности, производства взрывчатых веществ и др. [9,24].

Созданная в Российской империи система военно-промышленных и гражданских производственных предприятий, переводимых с началом Первой мировой войны по впервые разработанным планам мобилизационного развертывания экономики на форсированные режимы функционирования обеспечили многократное (3–5 раз) увеличение объемов выпуска вооружения, военной техники и других предметов боевого и хозяйственного снабжения войск и сил флота для удовлетворения их потребностей в военное время.

Кроме того полученный в годы Первой мировой войны реальный опыт военных действий войск и сил флота способствовал разработке стратегических направлений и программ инновационного военно-промышленного строительства (программа строительства казенных военных заводов А.А. Маниковского, программы самолетостроения, автомобилестроения и др.), реализация которых несомненно обеспечила бы значительное увеличение военно-производственного потенциала страны, однако начавшаяся после революции 1917 г. гражданская война и иностранная военная интервенция не только остановили их выполнение, но и привели практически к полному разрушению экономики страны, ликвидации ее международных торговых связей и полному отрыву от внешнего рынка. В сравнении с 1913 г. валовая продукция промышленности в 1920 г. составляла не более 20%, валовое производство мелкой промышленности – 44%, валовая продукция сельского хозяйства – 67%, грузооборот всех видов транспорта – 17%, а без учета воинских грузов и нужд самой дороги – 12%, площадь пахотных земель сократилась на 20,3% [1,4,9,11,12,14].

Все это в условиях враждебного капиталистического окружения потребовало от руководства молодой советской республики мобилизации всех сил и ресурсов для восстановления в кратчайшие сроки военно-промышленного потенциала как ключевого фактора обеспечения обороны и безопасности страны с одновременным решением актуальнейших для советской экономики задач восстановления и развития народного хозяйства на основе реализации планов индустриализации, электрификации и коллективизации страны.

Необходимость интенсификации создания и развития военно-технической составляющей экономики страны была объективно обусловлена ее тотальным отставанием от ведущих европейских государств, в сравнении с которыми к 1925–1927 гг. производственные мощности СССР по объемам выпуска авиационной техники (самолетов, дирижаблей, авиационных моторов и др.) уступали европейской авиационной промышленности более чем в семь раз, бронетанковой техники – в 20 раз, по артиллерийскому вооружению – в три раза, по пулеметам – в два раза. Важной особенностью реализации планов советского военно-промышленного строительства того периода являлась организация производства всех видов вооружения, военной техники и военного имущества в условиях враждебного окружения и международной изоляции СССР исключительно отечественными военно-промышленными предприятиями с использованием собственных сырьевых, материальных, финансовых и кадровых ресурсов. К числу основных приоритетов функционирования создаваемых военно-промышленных производств была отнесена необходимость максимальной универсализации осуществляемых в них технико-технологических производственных процессов, обеспечивающей, наряду с выпуском военной продукции, широкого ассортимента продукции гражданского и двойного назначения, способствуя реализации планов социально-экономического развития страны. При этом развитие военно-технической составляющей экономики страны сопровождалось одновременной интенсивной реализацией планов развития гражданских секторов экономики в соответствии с поставленной руководством страны задачей преодоления за 10 лет ее 50–100 летнего отставания от экономик передовых стран, «…Либо мы сделаем это, либо нас сомнут» [1,4,12,13,19].

Реализация подхода параллельного развития военно-промышленных и гражданских производств обеспечивала возможность быстрого перепрофилирования последних на выпуск установленных мобилизационными заданиями для каждого предприятия видов военной продукции в интересах полного удовлетворения в потребностей РККА и РКВМФ в период проведения мобилизационного развертывания и ведения ими военных действий при развязывании враждебно настроенными государствами (коалициями) войны против СССР [1,9,20].

В целях обеспечения единства управления системой военно-промышленных производств как специфического сектора экономики с 1919 г. была введена ее трестовая организационная структура с объединением в профильные тресты предприятий, осуществляющих выпуск в соответствии с их специализацией различных видов вооружения и военной техники. Военно-промышленные тресты были переданы в компетенцию Совета военной промышленности Всероссийского совета народного хозяйства (ВСНХ), исполнительным органом которого по этим вопросам являлось созданное в 1923 г. Главное управление военной промышленности СССР, в 1925 г. преобразованное в Военно-промышленное управление ВСНХ [1,9,17,19,22].

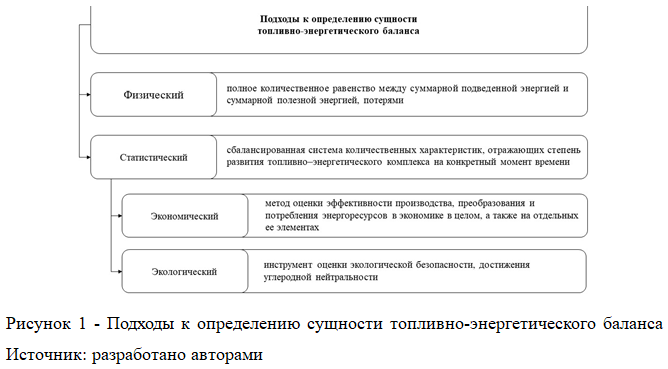

В 1927 г. для обеспечения общего руководства подготовкой промышленности к войне в структуре ВСНХ было создано мобилизационно-плановое управление, утвержден состав государственных органов, решающих оборонные задачи, структура которых показана на рис. 1.

В 1932 г. после ликвидации ВСНХ все военно-промышленные производства были переданы в ведение Наркомата тяжелой промышленности, а в 1936 г. интегрированы в Наркомат оборонной промышленности СССР, на базе которого в 1939 г. был создан ряд профильных наркоматов: вооружения, боеприпасов, авиационной и судостроительной промышленности. Общая координация организации мобилизационного планирования гражданской промышленности была возложена на созданную в 1938 г. междуведомственную Военно-промышленную комиссию [1,9,17,19,22].

Развитие военно-промышленного сектора экономики осуществлялось высокими темпами, значительно опережающими не только развитие гражданских промышленных отраслей, но и установленные государственным планом промежуточные и итоговые показатели развития данной сферы. В частности, если увеличение общего объема производства промышленной продукции гражданского назначения за годы второй пятилетки составило 120%, то выпуск военной продукции за этот период составил 286%. Среднегодовое возрастание объема производства вооружения и военной техники в системе военно-промышленных производств за первые два года предвоенной пятилетки составляло более 143%, значительно опережая плановое задание (127,3%). Все это способствовало увеличению за три предвоенных года общего объема производства военной продукции по наркоматам военно-производственной сферы более чем в 2,8 раза [1,3,9,12,17,19].

Особого внимания при создании системы военно-промышленных производств заслуживает применение прогрессивного организационно-методологического подхода, направленного на активное привлечение их к непосредственному участию в развитии экономики страны, реализацией которого предусматривалось формирование структурно-функциональных и технико-технологических составляющих производственных процессов оборонных предприятий, обеспечивающих серийный выпуск ими продукции гражданского и двойного назначения для использования ее в развитии народного хозяйства страны. В этих целях все виды продукции военного назначения были распределены на три группы (рис. 2) по степени их соответствия выпускаемой гражданскими секторами промышленности продукции и возможности использования в народном хозяйстве [1,3,9,12].

Анализ свойств и характеристик распределенной по группам военной продукции показывает, что производство продукции военного, гражданского и двойного назначения в наибольшей степени коррелировало с профилем производственной деятельности соответствующих предприятий гражданской промышленности и могло быть возложено на такие предприятия. Производство же военной продукции, отличавшейся многокомпонентностью готовых изделий (пулемет, артиллерийское орудие, танк, боевой корабль и др.), значительно усложняло возможность освоения их серийного выпуска предприятиями гражданской промышленности и могло занимать до 1–3 лет.

На данном основании производство и выпуск военной и гражданской продукции предусматривалось осуществлять на специальных предприятиях военно-промышленного «кадрового звена» системы военно-промышленных производств, к основным задачам функционирования которых были отнесены:

- изготовление предметов боевого снабжения (вооружение, военная техника, боеприпасы, взрывчатые вещества, военное имущество и др.) армии и флота и накопления их необходимых для военного времени запасов в составе стратегических мобилизационных резервов;

- обеспечение поддержания постоянного соответствия выпускаемых образцов вооружения и военной техники современным оперативным и тактико-техническим требования и характеристикам, а также создание и серийный выпуск новых видов этой военной продукции;

- поддержание готовности к исполнению функций организационного ядра при мобилизационном развертывания промышленности страны с началом войны, подготовка для нее необходимой технической документации, кадровых, материальных, сырьевых ресурсов и др.;

- развертывание в мобилизационный период всей промышленности максимального состава своих производственных мощностей, обеспечивающих восполнение израсходованных с началом военных действий предметов боевого снабжения войск и сил флота;

- кадровое и методическое обеспечение перевода гражданских промышленных предприятий, способных в короткие сроки организовать выпуск военной продукции, в мобилизационный резерв («запас»), и поддержание их в готовности к пополнению состава военно-промышленного «кадрового звена» ВПК [1,4,9,12].

Одной из важнейших организационных составляющих создания и развития советской системы военно-промышленных производств в довоенный период являлось заблаговременное формирование и поддержание в готовности к использованию по предназначению необходимого резерва предприятий гражданской промышленности, предназначенных для перевода в строго нормированные сроки своих производственных процессов на выпуск различных видов военной продукции в соответствии с установленными для каждого из них мобилизационными заданиями. Указанное перепрофилирование производств таких предприятий должно было осуществляться при общем переводе страны на работу в условиях военного времени в процессе мобилизационного развертывания ее экономики [1,4,9,12,17,19].

Одним из ключевых факторов создания и обеспечения функционирования государственной военно-технической макросистемы являлось формирование к ней основ диверсификации военно-промышленных производств в интересах развития гражданских секторов промышленности и всей экономики страны. В соответствии с реализуемыми подходами система военно-промышленных производств на своей технико-технологической и кадровой основе уже к концу 1930-х годов должна была, наряду с производством вооружения и военной техники, осуществлять выпуск установленных видов и количества продукции гражданского и двойного назначения, включая средства производства (станочное оборудование, механизмы и устройства, транспортные средства, средства измерения, комплектующие, инструменты и др.), а также продукции широко востребованной потребительской номенклатуры для удовлетворения бытовых потребностей населения страны. В свою очередь отрасли и предприятия гражданских секторов промышленности заблаговременно подготавливались к производству различных видов военной продукции в соответствии с установленными для них мобилизационными заданиями [1,4,9,12,17,19].

Развитие технической составляющей советской системы военно-промышленных производств сопровождалось параллельным созданием в ней необходимой научно-исследовательской, опытно-конструкторской и испытательной составляющей (академические и отраслевые НИИ, проектные институты, конструкторские бюро, испытательные центры, лаборатории, полигонов и др.), обеспечивающей целостное и взаимосвязанное формирование и функционирование осуществляемых в данной системе научно-производственных процессов. Их интеграция в тесной функциональной взаимосвязи с производственной базой в единую систему являлась важной отличительной особенностью формирования, развития и функционирования советской системы военно-промышленных производств [1,4,9,12,17,19].

Становление и развитие военно-промышленных производств осуществлялось на фоне общего интенсивного промышленного строительства, в ходе которого к началу Великой Отечественной войны в стране было возведено и запущено в действие более 2900 новых заводов, фабрик и других промышленных предприятий, ежегодный прирост выпуска всей промышленной продукции в среднем составлял не менее 13%, объем валовой продукции – 86%, грузооборот железнодорожного транспорта – 90% от уровня, намеченного на конец 1942 года [1,4,9,12,17,19].

В авиастроении в последние предвоенные годы было заложено девять новых авиастроительных и шесть авиамоторных заводов, а на действующих в тот период девяти авиастроительных и всех авиамоторных заводах была проведена глубокая технико-технологическая реконструкция. К середине 1941 г. производственные мощности советской авиационной промышленности были увеличены более чем в 1,5 раза и в 1,4–1,5 раза превосходили производственные мощности авиационной промышленности Германии [1,4,9,12,17,19].

В области танкостроения на построенных в предвоенный период Сталинградском и Челябинском тракторостроительных заводах с 1940 г. было организовано серийное производство бронетанковой техники, в совокупности с существовавшими ранее танкостроительными заводами обеспечивших в период с января 1939 г. до начала Великой Отечественной войны поставку в войска более семи тысяч танков, в том числе 1861 танков новых типов (КВ и Т-34) [1,4,9,12,17,19].

В области военного судостроения за 11 месяцев 1940 г. было спущено на воду более 100 боевых кораблей различных классов (эскадренные миноносцы, подводные лодки, тральщики, торпедные катера и др.), в разных стадиях постройки находилось еще более 270 кораблей всех классов [1,4,6,9,12,17,19].

Таким образом, создание в довоенный период единой централизованной государственной военной научно-производственной системы обеспечило возможность осуществления выпуска и поставки для оснащения войск и сил флота в довоенное и военное время необходимого ассортимента и объемов вооружения и военной техники и других видов военной продукции.

Начало Великой Отечественной войны в соответствии с законами войны сопровождалось переводом страны на работу в условиях военного времени с мобилизационным развертыванием ее экономики и массовой «милитаризацией» большей части предприятий гражданской промышленности и интеграцией их в единую государственную систему военно-промышленных производств, распределением их ее по соответствующим отраслям, находящимися в ведении профильных наркоматов под общим руководством Государственного Комитета Обороны (ГКО) СССР. Закономерной особенностью функционирования этой системы и всей экономики страны явилось увеличение объема выпуска военной продукции в военное время до 65–68% от общего объема всей произведенной в СССР промышленной продукции [6,7,9,15,17,18,19].

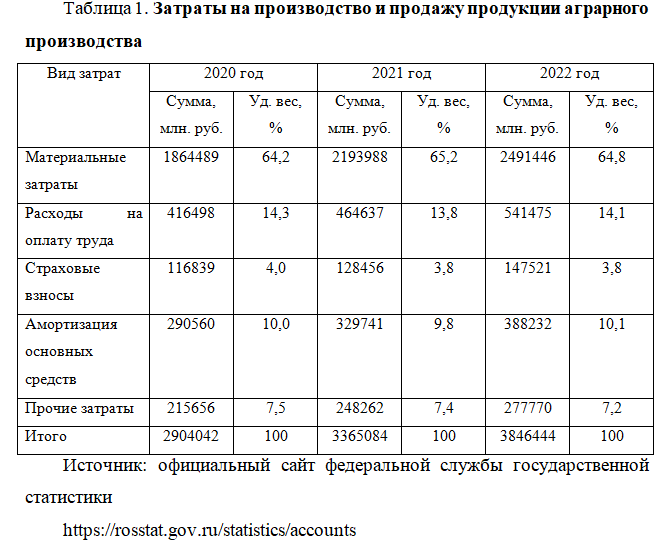

Другим важнейшим фактором адаптации советской экономики к условиям военного времени являлось проведение в короткие сроки четко организованного и обеспеченного массового перевода промышленных объектов в безопасные тыловые районы, в ходе которого в первые месяцы войны было эвакуировано вместе с кадровым составом и членами семей более 1500 предприятий, которые в последующем в форсированном режиме включались в производство военной продукции, что способствовало многократному увеличению объемов ее выпуска, превосходящих объемы совместного военного производства фашистской Германии, ее союзников и оккупированных стран, как это показано в табл. 1.

Анализ приведенных сведений о производстве (поставках) в годы войны вооружения и военной техник свидетельствует о том, что осуществляемые союзниками СССР поставки по Ленд-лизу военной и другой продукции, несомненно, имели важное значение, особенно в начальный период войны, связанный с массовой эвакуацией промышленных предприятий и организацией их производственной деятельности в тыловых районах.

Однако, ключевым фактором успешного ведения советскими войсками и силами флота всех видов военных действий стратегического, оперативного и тактического масштаба, безусловно являлись интеграция высочайшего боевого духа, мужества, воинского мастерства и самоотверженности личного состава всех видов воинских формирований, а также оснащение их современными для того периода образцами вооружения и военной техники, выпускаемыми отечественной системой военно-промышленных производств.

С окончанием Великой Отечественной войны главным направлением реализации планов социально-экономического развития страны являлось восстановление в кратчайшие сроки разрушенного войной народного хозяйства с преодолением образовавшейся вследствие разрушения в военное время значительной части отечественной производственной базы импортозависимости по многим видам промышленной продукции и материалов (станки, гусеничные подъемные краны, олово, свинец и др.).

Одновременно с выполнением этих масштабных задач особое внимание обращалось на диверсификацию отраслей и предприятий системы военно-промышленных производств с последовательным переводом их на массовый выпуск продукции гражданского и двойного назначения, что во многом способствовало общему подъему советской экономики. С учетом потребностей восстановления экономики страны в мае 1945 г. было сокращено количество государственных органов оборонного профиля, вся совокупность военно-промышленных производств по основным видам выпускаемой военной продукции была распределена между наркоматами вооружения, авиационной и судостроительной промышленности, сельскохозяйственного и транспортного машиностроения, преобразованными в 1946 г. в соответствующие союзные министерства [1,9,10,12].

В 1946–1947 гг. были снижены объемы производства многих видов обычных вооружений (бронетехники, авиации, артиллерии и др.), сокращены объемы финансовых затрат на эти цели. Уже в 1946 г. в сравнении с 1944 г. более чем в пять раз были сокращены объемы выпуска системой военно-промышленных производств военной продукции, составившие в этот период в стоимостном выражении не более 14,5 млрд руб. (в 1944 г. – 74 млрд. руб.). Одновременно был увеличен выпуск различных видов востребованной продукции гражданского и двойного назначения [1,3,4,9,10,12,20].

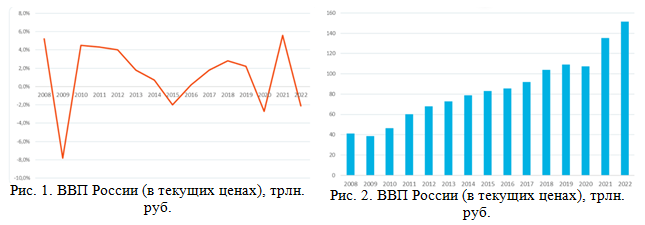

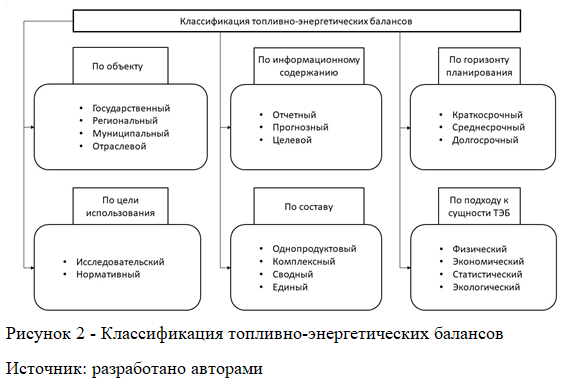

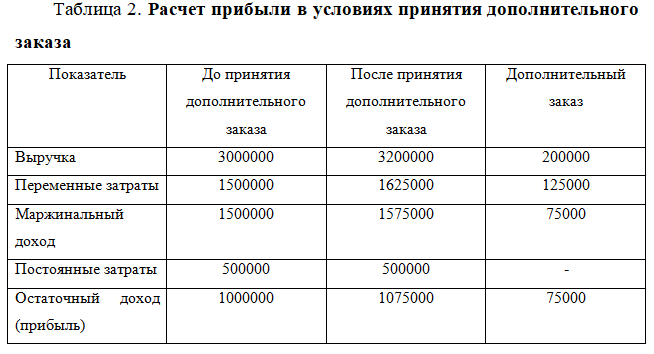

Возрастание объемов финансирования выпуска гражданской продукции отраслями советской системы военно-промышленных производств отмечается и в последующей пятилетке, что подтверждается приведенными на рис. 3 и 4 диаграммами динамики финансирования выпуска военной и гражданской продукции в соответствии с плановыми заданиями наркоматам оборонной промышленности.

Их анализ служит наглядным и объективным подтверждением не только одновременной с восстановлением разрушенного войной народного хозяйства массовой «демобилизации» предприятий отраслей гражданской промышленности с переходом их к традиционным для мирного времени профилям производств, но и параллельно осуществляемой в отраслях системы военно промышленных производств диверсификации значительной их части с освоением массового выпуска широкого ассортимента востребованной в гражданских секторах экономики и бытовой сфере населения страны продукции гражданского и двойного назначения, объемы производства которой уже в 1946 г. существенно превышали довоенный уровень (1940 г.).

Однако резкое обострение послевоенной международной обстановки, инициированное известной «Фултонской речью» У. Черчилля (март 1946 г.), открыто призвавшего «братскую ассоциацию англоговорящих народов к объединению против СССР», положившей начало развязыванию США в коалиции с ведущими европейскими государствами холодной войны против СССР с последующим созданием НАТО (1949 г.) и раскручиванием небывалой по масштабам гонки вооружений, повлекло за собой последующей реализации планов массовой диверсификации советских военно-промышленных производств в интересах обеспечения социально-экономического развития страны.

По имеющимся многочисленным сведениям бывшими союзниками СССР (США и Англия) был тайно разработан целый ряд варианты внезапного развязывания тотальной войны против СССР с использованием имеющегося в арсенале США ядерного оружия, в числе которых получившие официальное оформление стратегические агрессивные планы «Тоталити» (1945 г.), «Троуджэн» (1948 г.), «Троян», «Оффтэкл» и «Дропшот» (1949 г.) и др.. В частности, реализацией плана «Дропшот» (Бросок) предусматривалось нанесение 300 ядерных ударов по 100 крупным городам нашей страны с уничтожением большей части ее населения и до 85% производственного и общего экономического потенциала, а также последующая оккупация территории войсками НАТО. Планом «Тоталити» (Немыслимое) предусматривалась атомная бомбардировка 20 крупных советских городов (Москва, Ленинград, Новосибирск, Свердлов, Саратов и др.) с одновременным захватом войсками НАТО территорий европейских государств, переданных в соответствии с решениями Потсдамской конференции в компетенцию СССР (Австрия, Восточная Германия, Польша, Чехословакия, Венгрия). Реализация плана «Троян» также включала проведение 1 января 1950 г. массированной воздушной атаки 20 городов СССР с применением 300 ядерных и 20 тыс. обычных авиабомб. И только наличие на территориях указанных государств находящейся в постоянной готовности мощной группировки советских войск, способной в кратчайшие сроки к проведению стратегической наступательной операции на всей территории Западной Европы, а также успешно проведенные СССР в 1949 г. испытания атомной бомбы предотвратили развязывание НАТО третьей мировой войны и обеспечили последующее надежное поддержание мира на нашей планете [1,2,3,4,5,8,10,12,16].

В условиях развязывания холодной войны и подготовки прямой вооруженной агрессии стран НАТО против СССР дальнейшая реализация государственных планов диверсификации и расширения участия системы военно-промышленных производств в развитии экономики страны потребовала корректировки с увеличением в 1952–1959 гг. общих объемов финансирования ее отраслей (рис. 5), направленного на обеспечение в кратчайшие сроки создания, производства и оснащения советских войск и сил флота в 1950–1960 гг. современными видами ракетно-ядерного, авиационного и другого вооружения и военной техники.

Создание и интенсивное развитие в системе военно-промышленных производств ядерной отрасли позволило подготовить и провести испытания первой советской атомной бомбы (1949 г.), а также первого в мире термоядерного устройства (1953 г.) с параллельным выполнением работ по созданию и развитию гражданской атомной энергетики, обеспечивших ввод в действие в 1954 г. первой в мире АЭС (г. Обнинск). Разработка и промышленное освоение реактивного двигателестроения способствовало массовому созданию реактивной авиации и производству баллистических и крылатых ракет.

Все это в совокупности обеспечило возможность разработки и производства ракетно-ядерного оружия, обеспечившего поддержание стратегического паритета с США и до настоящего времени являющегося основным фактором предотвращения для нашей страны и мирового сообщества внезапных агрессий со стороны США и НАТО и развязывания ими Третьей мировой войны [1,2,3,4,5,8,9,10,12,16].

При этом, несмотря на вынужденное увеличение предприятиями системы военно-промышленных производств объемов выпуска военной продукции, уже в 1954–1958 гг. было организовано дальнейшее устойчивое снижение в государственном бюджете доли военных расходов и увеличение в ассортименте продукции оборонных предприятий доли востребованной потребительской гражданской продукции. В частности, на 1953 г. был сокращен более чем на 3 млрд. руб. (до 40049 млн. руб.) объем финансирования НИОКР по оборонной тематике, Государственным планом развития народного хозяйства на 1954 г. были сокращены объемы финансирования по отраслям военно-промышленной сферы, а планируемый рост заявленной Министерством обороны СССР военной продукции в сравнении с 1953 г. был снижен со 108,8% до 106,9%. Доля выпуска продукции гражданского и двойного назначения в общем объеме производства указанной сферы, составлявшая в 1956 г. не более 10%, ежегодно возрастала и к 1962 г достигала уже 42%. При этом военно-промышленная индустрия составляла базовую основу выполнения передовых научно-технических разработок, создания новейших технологий для других отраслей советской экономики (атомной, авиастроительной, машиностроительной, ракетной, радиоэлектронной и др. [1,2,3,4,5,8,9,10,12,16].

Сокращение объемов производства военной продукции сохранялось и в период 1958–1961 гг., что официально подтверждается соотношением объемов выпуска валовой продукции советской промышленной и военной продукции (валовая продукция/военная продукция), которое в ценах 1955 г. соответственно составляло:

- 1958 г. – 108,23/3,8 млрд. руб.;

- 1959 г. – 120,65/6,4 млрд. руб.;

- 1960 г. – 132,3/7,5 млрд. руб.;

- 1961 г. – 144,87/8,7 млрд. руб. [1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,16].

Удельный вес военной продукции в общем объеме валовой продукции советской промышленности в указанный период не превышал 5,2–6,3%. При этом общая доля военных расходов в ВНП страны по оценкам западных специалистов была снижена с 12% до 9% при одновременном возрастании в нем с 60% до 62% доли гражданской продукции потребительской номенклатуры [1,2,3,4,5,8,10,11,12,16].

После преодоления деструктивных по конечным результатам последствий хрущевских военных, административных и экономических реформ в 1965 г. была окончательно сформирована организационная структура советской системы военно-промышленных производств, в 1961 г. получившей официальное наименование «Военно-промышленный комплекс» (далее – ВПК), в которую входили Министерство обороны СССР, девять оборонно-промышленных и 10 смежных министерств, осуществлявших производство продукции военного, гражданского и двойного назначения. Главным координационным органом ВПК в 1960–1980 гг. являлась созданная в декабре 1957 г. при Президиуме Совета Министров СССР Государственная комиссия по военно-промышленным вопросам (ГКВПВ).

Советский ВПК в послевоенный период представлял собой мощную государственную военно-экономическую макросистему, составляющую фундамент и несущий каркас всей его плановой экономики. Его организация в структурном аспекте в 1960–1985 гг. включала 3000–5000 промышленных предприятий и более 1500 научно-исследовательских, проектно-конструкторских организаций, проблемных лабораторий, испытательных центров, полигонов, более 2000 тыс. объектов логистики, связи, инфраструктуры, поставщиков сырья, материалов, комплектующих, энергоносителей, средств измерения и контроля, инструментов и других структурных формирований, в совокупности являющихся взаимосвязанными компонентами единого научно-производственного процесса, осуществляемого по широкому спектру направлений функционирования данной системы. В функциональном аспекте в сфере ВПК осуществляли научно-производственную деятельность с учетом кооперационного взаимодействия и всестороннего обеспечения осуществляли более 30–35 млн высоко подготовленных специалистов научного, инженерно-технического профиля и высокотехнологичных рабочих профессий.

В данной сфере выполнялось более 75% поисковых и передовых НИОКР, общий объем производства составлял более 20–25% ВВП страны, предприятиями ВПК, наряду с производством установленных объемов всех видов вооружения и военной техники, осуществлялся трансфер в гражданские отрасли промышленности инновационных технологий, подготовка для них профессиональных кадров, выпуск широкого ассортимента востребованной на мировых и внутренних товарных рынках продукции гражданского и двойного назначения: транспортных средств, станочного оборудования, систем и средств для топливно-энергетического комплекса страны, измерительных систем и механизмов, инструмента, до 90% теле- и радиоаппаратуры, более 50% бытовой техники (пылесосов, мотоциклов, велосипедов, газовых и электроплит, мебели и др. В зонах размещения основной части научно-производственных и других объектов ВПК проживало более 33% населения страны, что в условиях отлаженной и эффективной государственной системы профессионального образования и распределения специалистов после его окончания автоматически исключало возникновение проблем обеспечения данной сферы трудовыми ресурсами [1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,16].

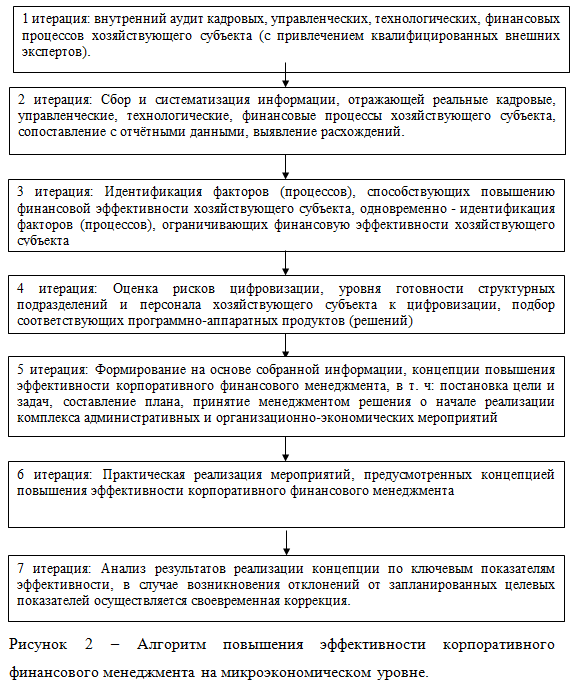

Развязывание странами НАТО холодной войны с тотальной милитаризацией своих экономик повлекло за собой и увеличение объема военных расходов СССР, объективно обусловленное актуальнейшей для населения страны и всего мирового сообщества потребностью достижения и постоянного поддержания паритета с США по стратегическим наступательным вооружениям как фундаментальной основы обеспечения международной безопасности и предотвращения мировой ядерной войны. Кроме того государство направляло значительные материальные и финансовые средства на обеспечение развития мировой социалистической системы, а также функционирования созданной в 1955 г. организации стран Варшавского договора. Сравнительная динамика военных расходов СССР и США в 1960–1990 гг. приведена на рис. 6.

Ее анализ служит наглядным и объективным свидетельством значительного превышения доли военных расходов в государственном бюджете и в ВНП США над аналогичными параметрами государственного бюджета СССР, подтверждая агрессивную направленность американской государственной международной политики, предусматривающей формирование и единоличное управление однополярным миром с подавлением в том числе и с использованием военной силы субъектов противодействия устанавливаемому США режиму собственной гегемонии.

Несмотря на некоторое возрастание военных расходов СССР, следует отметить постоянное сокращение их доли в ВВП СССР, которая в начале 50-х годов составляла 15%, в 1960-е годы – 10%, а в 1975 году – 6%, подтверждая миролюбивый характер реализуемой руководством СССР государственной внешней политики [1,2,3,4,5,8,10,11,12,16,21].

Советский ВПК играл активную роль в развитии внешней торговли страны, осуществляя контроль до 25% мирового рынка вооружений, доля советского экспорта которых в 1988–89 г. составляла более 43% общего объема экспортных продаж этого рынка (США – 24,7%, Великобритания – 6,6%, Франция – 5,9%, Китай – 4,4%). В стоимостном выражении экспорт советского вооружения и военной техники в 1985–89 гг. ежегодно составлял $22,2–22,5 млрд. Экспорт вооружения и военной техники составлял до 80% общего объема экспорта советской промышленной продукции [1,2,3,4,5,8,10,11,12,16,21].

Несмотря на некоторое увеличение в годы холодной войны объема военных расходов СССР руководством страны продолжалась выработка подходов и способов к увеличению общего вклада ВПК в развитие ее экономики, что нашло свое отражение в разработанном в 1988–1989 гг. проекте государственной программы проведения по военно-промышленным отраслям глубокой диверсификации производств на период до 1995 г., реализация которой в соответствии с планируемыми показателями должна была уже к 1989 г. обеспечить выпуск не менее 40% гражданской продукции от общего объема его производства с последующим доведением ее доли к 1995 г. до 60% [1,2,3,4,5,8,10,11,12,16].

Распад СССР сопровождался не только сокращением не менее чем на 30% количественного состава предприятий ВПК, оставшихся на территории образовавшихся из союзных республик самостоятельных государств (Украина – 15,%, Белоруссия – 5%, Казахстан – 3%, другие республики – 7%), но и реализацией в 1990–2000 гг. целого ряда деструктивных для его состояния и функционирования проектов активного перехода к рыночной экономике, связанных с децентрализацией государственного управления, массовой приватизацией основных производственных фондов предприятий, социальных и иных объектов во всех сферах жизнедеятельности общества и государства, в том числе и в сфере ВПК, прекращением их финансирования, многократным перераспределением в том числе насильственными методами (рейдерскими захватами) собственности. Все это привело к парализации и значительному разрушению всех видов производств в экономике страны и в сфере ВПК. Военно-промышленные производства данной сферы при отсутствии финансирования были поставлены в критические условия самовыживания с организацией простейших производств бытовой продукции. Из 24 тыс. промышленных предприятий (объединений), непосредственно или опосредованно через связи кооперационного взаимодействия и всестороннего обеспечения выпуска в сфере ВПК наукоемкой и высокотехнологичной продукции военного, гражданского и двойного назначения, 95% прекратили свое существование из-за отсутствия финансирования. Оставшиеся в действии 1200 предприятий находились в критическом состоянии. Разрушение сферы ВПК объективно повлекло за собой отток более 100 тыс. специалистов высшей научно-профессиональной квалификации, которые при отсутствии возможности и перспектив для продолжения дальнейшей профессиональной деятельности, покинули страну, уехав в страны дальнего зарубежья (в США – 65,2%, в Израиль – 22,4%, в страны Евросоюза – 12,4%). Многократно в сравнении с 1985–1988 гг. были сокращены военные расходы России, общий объем которых в 1999 г. составлял не более $3,8 млрд (1985–1988 гг. – $17–20 млрд ежегодно), из-за отсутствия финансирования на многие годы было практически полностью прекращено выполнение НИОКР оборонной тематики. Многократно в сравнении с указанным периодом был сокращен экспорт вооружения и военной техники, доля которого 1997–1998 гг. на мировом рынке вооружений составила не более 3% (в 1985–1988 гг. – 43,1%), а ежегодный объем продаж не превышал $2,3–2,5млрд [9,11,13].

Потребовалось более полутора десятилетий для преодоления на начальном этапе становления рыночной экономики деструктивных последствий многочисленных военных, экономических, социальных и иных реформ для преобразованной в оборонно-промышленный комплекс ОПК) сохранившейся российской части советского ВПК, когда руководством страны был сформирован его современный состав, стабилизировано состояние, выработаны и материально обеспечены основные направления его функционирования как ключевого фактора обеспечения национальной безопасности, развития внешнеторговой деятельности и экономики страны.

Выводы:

- Материальную и организационно-мобилизационную основу советского ВПК составляла сформированная Российской империей за 200-летний период система военно-промышленных производств и порядок ее мобилизационного развертывания, обеспечивающая многократное повышение производительности и объема выпуска военной продукции в военное время.

- Формирование и развитие советского ВПК было объективно обусловлено необходимостью поддержания на уровне гарантированной достаточности военно-технической составляющей обеспечения надежной обороны и безопасности молодой советской республики в условиях враждебного окружения европейских государств. Оно осуществлялось высокими темпами одновременно восстановлением разрушенного Гражданской войной народного хозяйства и реализацией планов, индустриализации и электрификации страны.

- Формирование и развитие в довоенный период мощного военно-промышленного комплекса, а также создание стратегических запасов мобилизационных производственных мощностей, материальных и кадровых ресурсов в других секторах экономики, рациональной и эффективной системы государственного управления в совокупности обеспечили с началом войны проведение в короткие сроки их массовой передислокации тыловые районы с последующим форсированным развертыванием военно-промышленных производств и постоянным увеличением объемов выпуска ими всех видов вооружения, военной техники и другой военной продукции для удовлетворения потребностей советских войск и сил флота в годы Великой Отечественной войны как одного из ключевых факторов достижения в ней победы над фашистской Германий.

- Функционирование ВПК СССР в годы холодной войны обеспечило не только достижение и поддержание постоянного паритета с США по стратегическим ракетно-ядерным вооружениям, являющегося ключевым фактором предотвращения мировой ракетно-ядерной войны и поддержание мира на планете, но и интенсивное развитие экономики и внешнеторговой деятельности станы, занимая лидирующие позиции на мировом рынке вооружений, а также осуществляя трансфер в гражданские сектора промышленности передовых технологий и поставку на внешний и внутренний товарные рынки широкого ассортимента востребованной и конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения.

- Распад СССР повлек за собой широкий спектр деструктивных последствий для ВПК, связанных с прекращением функционирования в его составе военно-промышленных производств бывших советских республик, резким сокращением объемов финансирования научно-производственной деятельности, перераспределением собственности, массовым оттоком научно-производственного кадрового состава, многократным реформированием военной организации государства и др. Потребовалось более двух десятилетий для устранения этих последствий и восстановления на руинах бывшего советского ВПК современного облика и состава оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

Список источников

- Быстрова И.В. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-е – 1980-е гг.: экономические аспекты развития. – URL: https://statehistory.ru/4733/Voenno-promyshlennyy-kompleks-SSSR-v-1920-e—1980-e-gg—ekonomicheskie-aspekty-razvitiya/ (Дата обращения 15.01.2020 г.).

- Быстрова И.В. Военно-промышленный комплекс СССР в годы холодной войны, 1945 – 1964 гг.: Стратегические программы, институты, руководители – диссертация на соискание уч. ст. д.и.н.

- Быстрова И.В., Рябов Г.Е. Военно-промышленный комплекс СССР. – URL: http://you1917-91.narod.ru/bystrova_ryabov.html (Дата обращения – 23.07.2020 г.).

- Военно-промышленный комплекс СССР в 1920-е – 1980-е гг.: экономические аспекты развития промышленности. – М.: Росспэн, 2004. С. 234–

- Военно-промышленный комплекс в экономике СССР в годы холодной войны. – URL: https://newsland.com/post/561779-voenno-promyshlennyi-kompleks-v-ekonomike-sssr-v-gody-kholodnoi-voiny

- Военная промышленность СССР в 1939–1941 гг. – URL: https://kazedu.com/referat/200668/2 (Дата обращения – 15.12.2021 г.).

- Военное производство во время Второй мировой войны.– URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/249783 (Дата обращения – 15.12.2021 г.).

- Воробьев С. Военно-промышленный комплекс в экономике СССР в годы холодной войны. – URL: https://maxpark.com/community/129/content/561779 (Дата обращения – 20.12.2019 г.).

- Добровольский Л.В. Возникновение и эволюция оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации / Л.В. Добровольский // Электронный научный журнал «Автомобиль. Дорога. Инфраструктура». – 2020, № (26).

- Евсеев В.И., Лосик А.В., Щерба А.Н. Изучение развития советского ВПК в 1945 – начале 1990-х годов в отечественной историографии // Воен.-истор. журнал. 2010. № 4.

- Евсеев В.И., Лосик А.В., Щерба А.Н. Развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса в конце ХХ – начале ХХI веков // Воен.-истор. журнал. 2010. № 6.

- История создания военно-промышленного комплекса России. – URL: https://studbooks.net/1025134/pravo/istoriya_sozdaniya_voenno_proyshlennogo_kompleksa_rossii (Дата обращения –04.2023 г.).

- Лосик А.В., Мезенцев А.Ф., Минаев П.П., Щерба А.Н. Отечественный военно-промышленный комплекс в ХХ – начале XXI века (историография проблемы): В 3 кн. / Под общей редакцией А.В. Лосика. Тамбов: ЮЛИС, 2008.

- Московский А.М. Оборонная промышленность и ее вклад в победу. — М.: Вестник Академии военных наук, № 2, 2005. – С. 35–

- Новиков В. ВПК СССР 1950-1990 гг. – URL: https://dzen.ru/a/Y_TwuPAjjTIdZ3Ua (Дата обращения – 15.12.2023 г.).

- Оборонная промышленность СССР. – URL: https://su90.ru/defind.html (Дата обращения – 15.12.2023 г.).

- Производство важнейших видов военной техники в СССР и Германии в 1941-1945 гг. История Отечества в документах. 1917–1993 гг. Ч. III. 1939–1945 гг. – М., 1995. – С. 112–

- Рогозин Д.О. История формирования и развития Военно-промышленного комплекса в России в XX веке. – URL: https://bstudy.net/641140/istoriya/voenno_promyshlennyy_kompleks (Дата обращения –03.2023 г.).

- Симонов Н.С. Военно-промышленный комплекс СССР в 1920–1950-е годы: темпы экономического роста, структура, организация производства и управление. – М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 1996. – 336 с.

- Торговля российским оружием на мировом рынке. – URL: http://old.nasledie.ru/voenpol/14_1/article.php?art=23 (Дата обращения – 18.12.2023 г.).

- Черепанов, А. В. Развитие и укрепление оборонно-промышленного комплекса в СССР / Молодой ученый. 2019, № 32 (270). – С. 89–

- Экономическая политика Петра I и создание им новой военно-промышленной базы. – URL: https://nauka.club/istoriya/voenny%D0%B5-reformy-petra-i.html (Дата обращения –11.2023 г.).

- Экономика России эпохи промышленного капитализма:

1861–1917 гг. – URL: https://studref.com/484289/ekonomika/ekonomika_rossii_epohi_promyshlennogo_kapitalizma_1861_1917_gody (Дата обращения –11.2023 г.).

References

- Bystrova I.V. Voyenno-promyshlennyy kompleks SSSR v 1920-ye – 1980-ye gg.: ekonomicheskiye aspekty razvitiya [Military-industrial complex of the USSR in the 1920s – 1980s: economic aspects of development]. – URL: https://statehistory.ru/4733/Voenno-promyshlennyy-kompleks-SSSR-v-1920-e—1980-e-gg—ekonomicheskie-aspekty-razvitiya/ (Data obrashcheniya 15.01.2020) (In Russ.).

- Bystrova I.V. Voyenno-promyshlennyy kompleks SSSR v gody kholodnoy voyny, 1945 – 1964 gg.: Strategicheskiye programmy, instituty, rukovoditeli [The military-industrial complex of the USSR during the Cold War, 1945–1964: Strategic programs, institutions, leaders] – dissertatsiya na soiskaniye uch. st. d.i.n. (In Russ.).

- Bystrova I.V., Ryabov G.Ye. Voyenno-promyshlennyy kompleks SSSR [Military-industrial complex of the USSR]. – URL: http://you1917-91.narod.ru/bystrova_ryabov.html (Data obrashcheniya – 23.07.2020) (In Russ.).

- Voyenno-promyshlennyy kompleks SSSR v 1920-ye – 1980-ye gg.: ekonomicheskiye aspekty razvitiya promyshlennosti [Military-industrial complex of the USSR in the 1920s — 1980s: economic aspects of industrial development]. – M.: Rosspen, 2004. Pp. 234–248 (In Russ.).

- Voyenno-promyshlennyy kompleks v ekonomike SSSR v gody kholodnoy voyny [The military-industrial complex in the economy of the USSR during the Cold War]. – URL: https://newsland.com/post/561779-voenno-promyshlennyi-kompleks-v-ekonomike-sssr-v-gody-kholodnoi-voiny (Data obrashcheniya – 17.12.2021) (In Russ.).

- Voyennaya promyshlennost’ SSSR v 1939–1941 gg [Military industry of the USSR in 1939–1941]. – URL: https://kazedu.com/referat/200668/2 (Data obrashcheniya – 15.12.2021) (In Russ.).

- Voyennoye proizvodstvo vo vremya Vtoroy mirovoy voyny [Military production during the Second World War].– URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/249783 (Data obrashcheniya – 15.12.2021) (In Russ.).

- Vorob’yev S. Voyenno-promyshlennyy kompleks v ekonomike SSSR v gody kholodnoy voyny [Military-industrial complex in the economy of the USSR during the Cold War]. – URL: https://maxpark.com/community/129/content/561779 (Data obrashcheniya – 20.12.2019) (In Russ.).

- Dobrovol’skiy L.V. Vozniknoveniye i evolyutsiya oboronno-promyshlennogo kompleksa Rossiyskoy Federatsii [The emergence and evolution of the military-industrial complex of the Russian Federation] / L.V. Dobrovol’skiy // Elektronnyy nauchnyy zhurnal «Avtomobil’. Doroga. Infrastruktura». – 2020, № (26) (In Russ.).

- Yevseyev V.I., Losik A.V., Shcherba A.N. Izucheniye razvitiya sovetskogo VPK v 1945 – nachale 1990-kh godov v otechestvennoy istoriografii [Study of the development of the Soviet military-industrial complex in 1945 — early 1990s in domestic historiography] // Voyen.-istor. zhurnal. 2010. № 4 (In Russ.).

- Yevseyev V.I., Losik A.V., Shcherba A.N. Razvitiye otechestvennogo oboronno-promyshlennogo kompleksa v kontse KHKH – nachale KHKHI vekov [Development of the domestic defense-industrial complex at the end of the 20th – beginning of the 21st centuries] // Voyen.-istor. zhurnal. 2010. № 6 (In Russ.).

- Istoriya sozdaniya voyenno-promyshlennogo kompleksa Rossii [History of the creation of the military-industrial complex of Russia]. – URL: https://studbooks.net/1025134/pravo/istoriya_sozdaniya_voenno_proyshlennogo_kompleksa_rossii (Data obrashcheniya – 14.04.2023) (In Russ.).

- Losik A.V., Mezentsev A.F., Minayev P.P., Shcherba A.N. Otechestvennyy voyenno-promyshlennyy kompleks v KHKH – nachale XXI veka (istoriografiya problemy) [Domestic military-industrial complex in the 20th – early 21st centuries (historiography of the problem)]: V 3 kn. / Pod obshchey redaktsiyey A.V. Losika. Tambov: YULIS, 2008.

- Moskovskiy A.M. Oboronnaya promyshlennost’ i yeye vklad v pobedu [The defense industry and its contribution to victory]. — M.: Vestnik Akademii voyennykh nauk, № 2, 2005. – Pp. 35–43 (In Russ.).

- Novikov V. VPK SSSR 1950-1990 gg [Military-industrial complex of the USSR 1950-1990]. – URL: https://dzen.ru/a/Y_TwuPAjjTIdZ3Ua (Data obrashcheniya – 15.12.2023).

- Oboronnaya promyshlennost’ SSSR [Defense industry of the USSR]. – URL: https://su90.ru/defind.html (Data obrashcheniya – 15.12.2023) (In Russ.).

- Proizvodstvo vazhneyshikh vidov voyennoy tekhniki v SSSR i Germanii v 1941-1945 gg. Istoriya Otechestva v dokumentakh. 1917–1993 gg. 1939–1945 gg [Production of the most important types of military equipment in the USSR and Germany in 1941-1945. History of the Fatherland in documents. 1917–1993]. CH. III. – M., 1995. – Pp. 112–113 (In Russ.).

- Rogozin D.O. Istoriya formirovaniya i razvitiya Voyenno-promyshlennogo kompleksa v Rossii v XX veke [History of the formation and development of the Military-Industrial Complex in Russia in the 20th century]. – URL: https://bstudy.net/641140/istoriya/voenno_promyshlennyy_kompleks (Data obrashcheniya – 11.03.2023) (In Russ.).

- Simonov N.S. Voyenno-promyshlennyy kompleks SSSR v 1920–1950-ye gody: tempy ekonomicheskogo rosta, struktura, organizatsiya proizvodstva i upravleniye [Military-industrial complex of the USSR in the 1920–1950s: rates of economic growth, structure, organization of production and management]. – M.: «Rossiyskaya politicheskaya entsiklopediya» (ROSSPEN), 1996. – 336 p. (In Russ.).

- Torgovlya rossiyskim oruzhiyem na mirovom rynke [Trade in Russian weapons on the world market]. – URL: http://old.nasledie.ru/voenpol/14_1/article.php?art=23 (Data obrashcheniya – 18.12.2023) (In Russ.).

- Cherepanov, A. V. Razvitiye i ukrepleniye oboronno-promyshlennogo kompleksa v SSSR [Development and strengthening of the military-industrial complex in the USSR] / Molodoy uchenyy. 2019, № 32 (270). – Pp. 89–91 (In Russ.).

- Ekonomicheskaya politika Petra I i sozdaniye im novoy voyenno-promyshlennoy bazy [Economic policy of Peter I and his creation of a new military-industrial base]. – URL: https://nauka.club/istoriya/voenny%D0%B5-reformy-petra-i.html (Data obrashcheniya – 25.11.2023) (In Russ.).

- Ekonomika Rossii epokhi promyshlennogo kapitalizma: 1861–1917 gg [Russian economy in the era of industrial capitalism: 1861–1917]. – URL: https://studref.com/484289/ekonomika/ekonomika_rossii_epohi_promyshlennogo_kapitalizma_1861_1917_gody (Data obrashcheniya – 25.11.2023) (In Russ.).

Для цитирования: Добровольский Л.В. Военно-промышленный комплекс СССР в обеспечении его безопасности, развитии экономики и внешней торговли в годы холодной войны // Московский экономический журнал. 2024. № 1. URL: https://qje.su/otraslevaya-i-regionalnaya-ekonomika/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-1-2024-24/

© Добровольский Л.В, 2024. Московский экономический журнал, 2024, № 1.